Su Vogue di marzo: un incontro con Arbasino sulla Dolce Vita

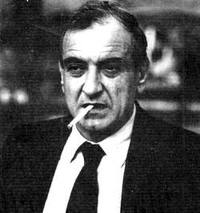

Viene lui a casa mia perché la sua è impraticabile: ha gli operai. Arbasino è gentile e sorridente. In barba alla fama di scostante dice subito che gli piace il mio giardino, e poi che ha già letto il mio libro, in cui ripercorro un periodo di grande importanza per la cultura romana e di cui lui è stato protagonista. «Non era solo la Dolce Vita e via Veneto, dove effettivamente si andava tutti» spiega accomodandosi in salotto dopo un’occhiata alla casa che per fortuna gli va a genio. «Era anche piazza del Popolo, i bar Rosati e Canova. Ricordo, da Canova, i grandi dipinti di paesaggi, divani comodi dove si stava a chiacchierare sere intere con pittori e scrittori pure di generazioni precedenti alla mia». Racconta di quegli anni e fatico a riportarlo a se stesso, nato nel ’30, il 24 gennaio, dunque fresco di compleanno festeggiato a Milano con fratello e nipoti, senza troppe malinconie per il tempo che passa, purché si sia pieni di progetti. Quali? «Scrivo e riscrivo». Vecchi libri, ancora un ripensamento su Fratelli d’Italia magari? «No, no, basta. Un libro nuovo. Ma non se ne parla finché non è pronto! E poi viaggi e viaggetti. Due mostre importanti da andare a vedere. Una a Padova e l’altra a Madrid». La prima, Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, è un’occasione unica per ammirare la collezione di quadri e oggetti di studio appartenuti all’intellettuale veneto, sparsi nei musei di tutto il mondo. L’altra è la straordinaria Collezione dei Duchi d’Alba, mai esposta in precedenza. «E’ così raro per me, che ho sempre visto tante cose anche inutili, trovare qualcosa di inedito!» dice con moderata euforia.

Lui è davvero – lo osservò Alfonso Berardinelli in un articolo del «Foglio» un «Gadda euforico e non depresso». Sorride Arbasino di questa definizione e partono i ricordi sul grande amico, quell’Ingegnere in blu che ha ritratto in un libro memorabile e forse sul serio il suo «più autobiografico. Per interposta persona» come notava Raffaele Manica, nella bella introduzione ai Meridiani dedicati allo scrittore di Voghera. A proposito dell’Ingegnere, Arbasino mi corregge: «Quell’episodio che lei racconta in Addio a Roma, sa, non è esatto: quando Gadda tirò il freno a mano perché si correva troppo. La macchina era la mia, non di Parise. Al volante ero io, e sul sedile posteriore c’era Alessandro Bonsanti. Parise no, non era con noi quella volta». Gli dico che Giosetta Fioroni, altra sua amica di sempre, me l’aveva raccontata diversamente quella storia. «Ah, si vede che Gadda faceva spesso di queste cose. Ma non era sempre depresso. S’inalberava facilmente. Con gli scrittori dialettali, per dire, che venivano definiti suoi “nipotini”: lui usava tutti i dialetti, linguaggi alti e bassi, tecnici anche, nel giro di una sola frase… come si può paragonarlo ad autori che semplicemente lavorano su un gergo, magari inventandoselo?» Che cosa direbbe allora dell’uso che si fa oggi dei dialetti? «Ehhh! Mi arrivano un’infinità di libri che si somigliano un po’ tutti, il livello dei best-seller è bassissimo… E poi io sono di Voghera e quando leggo di tutti questi commissari e omicidi e fatti noir che si svolgono in provincia, immagino la mia cittadina teatro di simili gesta… e mi viene da ridere».

Dice che a Gadda ha «voluto un gran bene» e ne ha voluto ad altri coetanei scomparsi troppo presto e con cui si riprometteva «che quando saremmo diventati vecchi, con le castagne davanti al camino, ce ne saremmo dette di tutti i colori», Pasolini, Calvino, Parise, Testori… Tanto più che la generazione precedente alla sua aveva anch’essa subito una brutale falcidia negli anni ’60-‘70 quando gli amici del «Mondo» se n’erano andati anche loro un po’ tutti insieme e precocemente: Flaiano, De Feo, Pannunzio, Baldini, Chiaromonte… Due generazioni di grandi intellettuali che avrebbero potuto analizzare e contrastare le conseguenze «del fatale Sessantotto» e che la morte si è incaricata di far tacere in un momento cruciale, quando si è attuato «un abbassamento di livello così grave della vita culturale che, in Italia, non si è più rialzato».

«Ci sono sempre Scalfari e Napolitano» riflette. «Ma mi mancano gli scrittori, gente con cui ci si capiva al volo» nei mille riferimenti alle conversazioni di una vita che proprio Fratelli d’Italia, di cui quest’anno si celebra il cinquantenario della prima edizione, 1963 (Feltrinelli), e il ventennale del secondo radicale rifacimento, 1993 (Adelphi), ci propone in una rutilante chiacchiera da cafè society o società letteraria ormai inesistente. «E’ un libro on the road quello, nessuno lo dice mai. I protagonisti non fanno che viaggiare e parlano di temi culturali d’attualità. Sicché, aprendolo e leggendolo a caso, è come sedersi a uno di quei tavoli di una volta, in trattoria o al bar, per entrare in una conversazione di cui si è perso il ricordo e di cui il libro è eredità e documento. Non sento più in giro discussioni di qualità».

Gli dico che a me Fratelli fa l’effetto della Recherche: viene un momento nella vita in cui ti concedi il lusso di non perderne nemmeno una parola – altro che aprirlo a caso – e però poi ti chiedi: ma Arbasino lo sa in quale rozza realtà siamo immersi? «Se ne occupano tutti! I libri sono pieni di angoli cottura, divani letto, posti motorino, personaggi in crisi, malattie delle mamme e disturbi delle zie. Dovrei parlarne anch’io?» No, lui no! Lui «sfiora il sovrumano» (di nuovo Berardinelli) e deve continuare a raccontarci il mondo con i suoi occhi, sperando diventino pure un po’ i nostri.